2019年来自境外研修人员的报道(四) 急诊医学的诗与远方

我曾经去过大洋彼岸,地球的另一端,美国,一个叫坦帕的城市。

这里没有林立的高楼大厦,却充满阳光明媚,碧海蓝天,云卷云舒。

和曾经去过坦帕的同事交流,她的眼中充满怀念和记忆,我知道她在怀念坦帕这个美丽、友好的地方,有些记忆永难磨灭。

2019年3月中旬的一天,辞别妻儿老小,带着众多期许,我们同行五人踏上远渡重洋的行程,旅途艰辛又充满忐忑。

初到异国他乡,诸多不便,饮食、睡眠、人文均与国内格格不入,所幸五人同行克服种种困难,使得学习、生活均步入正轨。

一、研修医院概况

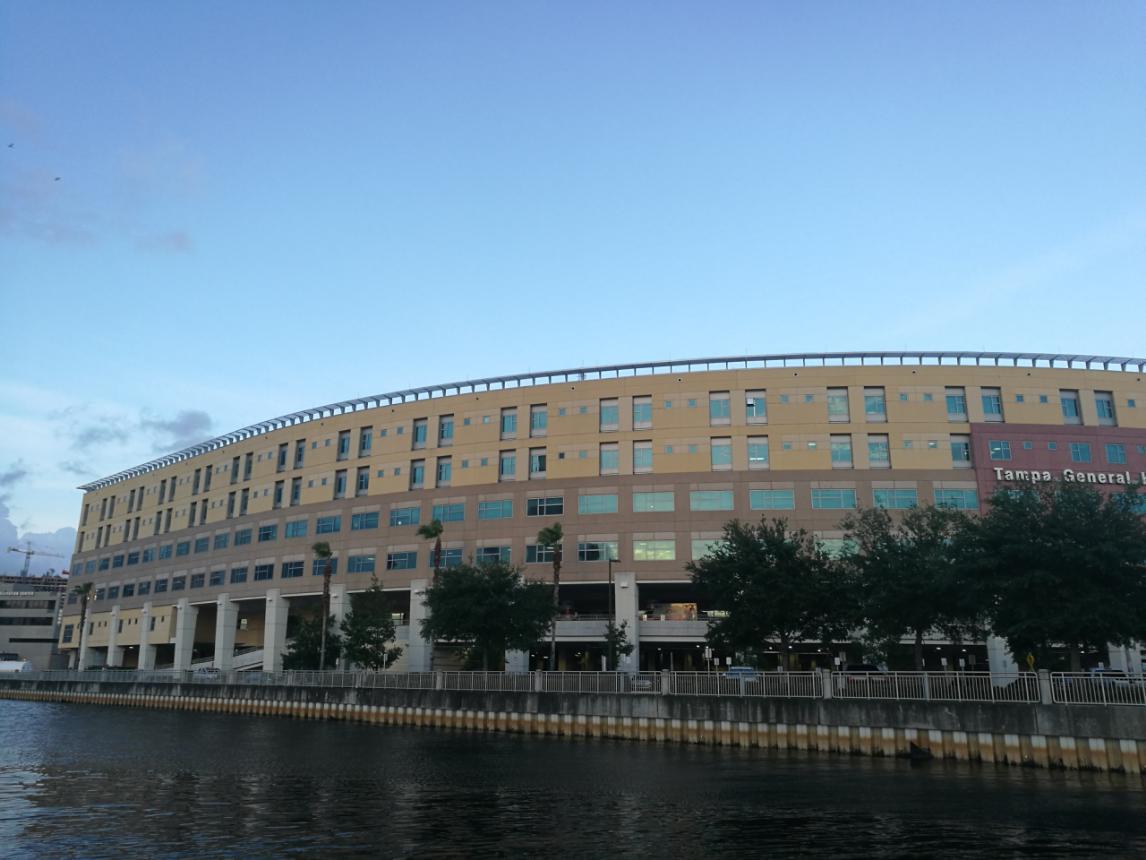

我们学习所在的医院坦帕总医院(Tampa General Hospital,TGH),坐落在坦帕市的Davis岛上,是一所私立非营利性质的综合医院,是南佛罗里达大学摩尔萨尼医学院教学医院,拥有床位1014张,雇员7300余人,心内、心外、神内、骨科、泌尿、呼吸、胃肠病学(胃肠病外科)等6个专业在美国新闻及世界报告中排名前50位。医院拥有区域一级创伤及烧伤中心,全美领先的器官移植中心。该院为周围12个郡县400多万人提供医疗服务。

医院环海而建,从病房的窗户可以看到涟漪点点的大海,水天一色,宁静而又祥和,如同这里民众的生活一样,波澜不惊,恬淡安逸,井然有序。

二、研修科室情况

我学习所在的科室对应自己的专业,急诊医学科(EMERGENCY,简称ER),这里的工作同国内急诊一样,忙碌而紧张,病患情况复杂多变。首先看看他们的急诊院前系统(EMS系统):

院前转运病人,最高效的是急救直升机,在TGH周边有五个供急救直升机使用的停机坪及飞机,一些需要在最短时间内送至急诊治疗的患者可使用直升机转运。最常见的转运工具是属于消防部的FIRE RESCUE,80%以上的急诊病人由消防部转运,但是多数FIRE RESCUE救护车达不到急救要求,只能进行平诊或院间转运工作。911中心接到急救需求后,根据就近原则,发送传真并通知到最近的闲置的救护车,救护车通常能在5分钟内到达,警车、消防车、救护车联合出动也很常见。救护车装备精良,药物、监护、呼吸机、自动胸外按压机等一应俱全。但救护车上不配备医生和护士,常规配备2-3名救护员。救护员最高资格为Paramedic,成为一名救护员需要进行3-4个月的培训,以获得EMT的资格。如果有学士学位,经过半年以上的培训及考核,可获得Paramedic资格。

从医院门口开始即有明显的红色急诊通道标识,所有车辆均可直达急诊门口,通过双重自动门进入到急诊内部。

患者送入急诊后在门口分诊处登记录入信息(包括主诉及简单病史)、由分诊处分配急诊单元及床位,分诊处展示屏可以看到各个急诊单元的病人情况、床位使用情况等多项统计数据,根据床位将患者分配到不同单元。

急诊病区共有7个pod(单元),每个pod10张床位,常开放的pod2、pod3、pod4、pod5共4个单元床位,通常只有pod3-pod5共3个pod开放,开放床位50张,每个pod包括1个医疗组和1个护理组,医疗组由1位attending(独立行医的主治医师,美国医师的最高级别)带1-2个不同年资resident(住院医师,服从attending指挥)、medical student(医学生)以及observer(观察员)等组成,attending与resident工作时间一天三班,我在ER看到大概有18位固定在ER上班的attending及PGY-1、PGY-2、PGY-3 resident共30位。

和医疗组对应的另一边是护士办公区,在护士办公区可以看到本pod所有病人的监护、监控及各个pod病人统计数据。

患者自行来ER就诊者,在门口保安会问清是看病还是探视。探视病人,保安会电话征得管床护士的同意后给探视家属贴好胸牌;看病的患者在前台在电脑上系统录入信息,然后由护士称体重,记录身高,测生命体征,护士会根据姓名、性别、年龄,调出既往病历,建就诊病历(全是电子病历),记录主诉(来急诊的原因)与生命体征,并初步病情分级。并系上各种腕带:如红色腕带标明过敏药物,黄色提示防摔。如果初筛认为1级、2级急诊,立即送入Trauma ResuscitationCenter(创伤急救中心)救治。其余初步评定病情3级及以上,安排往候诊区等待,多数时候稍加等待就能进入急诊病区。

在这里ER常见的疾病与国内急诊相似,常见急性心脑血管疾病,如中风(Stroke)、急性心肌梗塞(AMI)等。值得一提的是,ER的中风患者比例较大,神经内科有相应的Stroke组,专门负责会诊收治ER的中风患者。如院前怀疑中风的患者,直接送入ER的CT室行CT检查,Stroke组的医师会在CT室内问病史、查体等,CT平扫如无异常,即刻行增强CT检查,确诊中风后即刻收住入院治疗。美国汽车保有量大,高速公路发达,车速较快,交通事故多发,所以在ER常见的另一个病种就是因交通事故引起的创伤(Trauma)。重症患者可见多脏器功能衰竭(MOF),心跳骤停等。还有一个特殊病种,镰刀细胞贫血,是一种遗传病,是一种特殊的贫血症,红细胞呈弯曲的镰刀状,主要发生在黑色人种,本病在病情稳定时,患者可耐受贫血及其他临床症状;但当病情突然加重时,称“镰状细胞危象”,则有严重临床表现,甚至导致死亡,故在ER将其视为重症患者。

另外常见的还有呼吸系统疾病,如慢阻肺急性加重、肺部感染、肺癌、发热等,还有腹痛、疝气、尿路感染等消化、外科、泌尿疾病,有时眼科、耳鼻喉的一些病也在ER检查治疗。患者在ER经救治后重症患者转入ICU,需要专科治疗则收住入院,经检查并无大碍,治疗后症状缓解的患者可便可自行离院。

三、研修心得

在ER学习观摩的4个月里,我深入了解了美国急诊的工作模式、就诊流程,与国内确有差距,“以病人为中心”的理念贯穿在诊疗过程中,现将体会总结如下:

(一)先进的分诊系统

美国的分诊系统从家庭医生(就已经开始了,如果不是胸痛、卒中、创伤,患者来急诊前,一般会打电话预约自己的家庭医生,轻症患者家庭医生会给予初步的诊治,从而截留不该来急诊的患者,所以很少有感冒的患者来急诊。当然美国的家庭医生也是完全能够解决各种普通的医疗保健问题的,因为家庭医生必须取得医学博士学位,经过3年的家庭医学的住院医师实习期,通过多种考试,才能行医。家庭医生认为有必要的话,会将患者转到医院去看专科。如果患者“自说自话”径直跑到医院或者专科医生诊所,是会吃闭门羹的。此外,即使患者很清楚自己该看什么专科医生,也必须通过家庭医生转送,否则保险公司会拒绝付费。

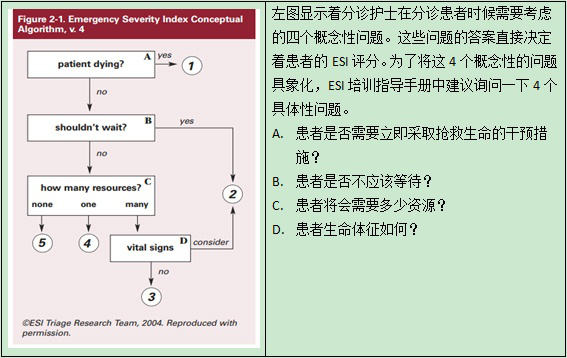

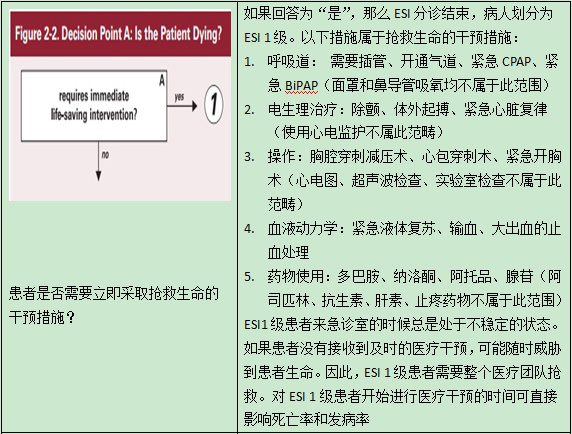

其次是ER的分诊系统,这里的分诊是由护士主导的分诊系统,对来ER的急诊患者进行分级,同样暂时截留不急的急诊患者,让医生可以专心专注于急诊重症患者。其实美国急诊最有特色的是它独有的基于ESI系统的分级诊疗。

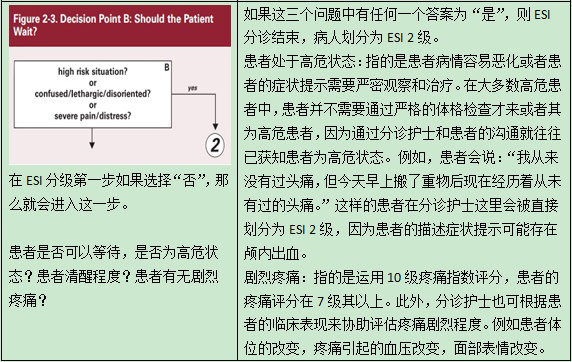

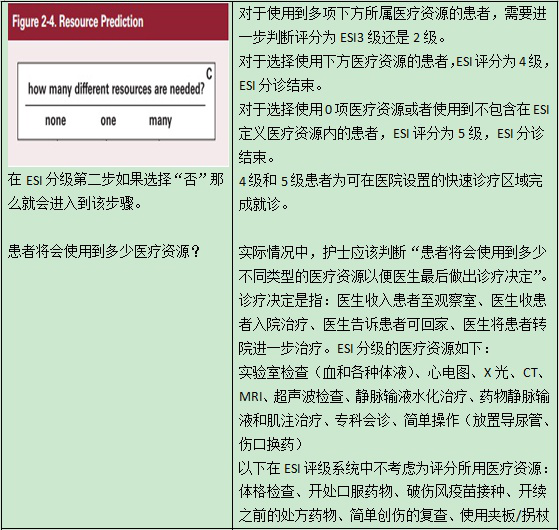

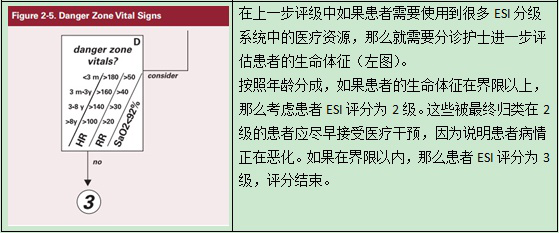

ESI,全称为Emergency Severity Index,即急诊严重指数。各种研究和反馈表面,急诊使用ESI评分的意义在于:1.运用该评分系统可以迅速辨识到那些需要立刻关注和处理的急诊患者。2.该评分系统在有限的医疗资源内将患者迅速分为5类,医疗资源最大化使用。3.使用ESI评分可以快速将患者分类改善拥挤急诊人流。例如,ESI1级和2级的患者在到达急诊大厅后立刻转入重症室或监护室,而ESI4级和5级患者就可引导至快速诊疗区域进行就诊。4.该评分系统可以改善医疗决策。美国的急诊分诊护士都必须要学习如何按照ESI进行分诊并有规定的培训时间。因为对于分诊护士来说,如何精确地进行分诊在急诊就诊环节中至关重要。急诊患者至ER后由分诊台护士先接诊,录入信息后,称体重,记录身高,测生命体征(舌下体温、血压、心率、血氧饱和的、呼吸频率),因为美国的病人健康档案系统、病历系统非常发达,ER分诊护士可以根据姓名、性别、年龄,调出患者既往就诊的病历,建立就诊电子病历,记录主诉与生命体征,根据ESI评分标准快速对患者病情进行分级。如果初筛认为ESI1级及ESI2级急诊,立即送入Trauma ResuscitationCenter(创伤急救中心),其余则可等待床位或者进入床位进行就诊。(以下为ESI分级量表。)

(二)前移的抢救时间,高效的调度能力

我回国看到科室急救演练,突然意识到相比较国内美国急诊在抢救急危重症病人时已将抢救时间前移。在国内,通常院前医师将急危重症患者就近送至急诊抢救室,交接后由急诊医师检查病人、判断病情然后再请相关科室会诊参与抢救治疗。而在美国,院前医师接到患者后初步评估病情后确属ESI1级患者,即刻送至最近医院,并电话告知ER分诊台请ER医护做好准备,同时告知需要哪些相关科室人员准备参与抢救。ER分诊处电话通知相关科室,即刻到ER参与抢救会诊,经协调一般提前10分钟ER医护及全院相关科室医师已经在Trauma Resuscitation Center(创伤急救中心)严阵以待,核心队员穿好防护服与防护面罩,所需仪器设备,物品、药品均已齐备,当救护车送伤员到达急诊创伤复苏室时,每个人分工明确,各司其职,有条不紊参与抢救,现场最多能看到近20左右医护人员参与抢救。检查病人、评估病情,判断需要哪些相关科室会诊的任务前移至院前,急危重患者送至ER时,相关科室人员、物品均已齐备,使得急危重症患者在第一时间得到各个相关科室的全面的抢救治疗,从而提高救治成功率,进一步保障了急危重症患者的安全。

(三)能力全面的ER医师

ER值班医师能力全面,熟悉各项临床操作技能,接诊的患者不仅包括内科系统疾病,还包括骨科、外科,甚至还包括一些眼科、耳鼻喉科、口腔科等,因此ER的医师均能熟练阅读心电图、X线片、CT等辅助检查,熟练掌握心肺复苏术,气道开放术,电除颤,动、静脉穿刺置管术,心、胸、腹腔穿刺术、腰椎穿刺术、胸腔闭式引流术以及清创缝合、骨折复位等常规操作,甚至腹部彩超、心脏彩超、血管彩超均由其独立完成。当然这主要得益于美国医师培养模式,在美国想要成为医生者必须取得学士学位(4年,专业不限),并在此期间参加全美医学院入学考试(Medical College Admission Test, MCAT),参加了全美医学院入学考试,学生才有申请并被医学院校录取的资格。在医学院的前两年主修医学基础课程,后两年专注于实践,学生开始到医院、诊所、实验室接触临床环境。从医学院校毕业后,医学生必须要考取医师执业证书才能取得医学博士学位(Doctor ofMedicine degree, MD)或骨科医学博士学位(Doctorof OsteopathicMedicine degree, DO)。这两种考试的资格要求和题目不同。美国医师执照考试(USMLE)要分3个步骤:第1步通常在医学院校二年级完成,第2步则在医学院校四年级完成,第3步要在住院医师实习期第一年结束后完成。住院医师实习期(Resident)是独立行医前的最后一道关卡。住院医师要在其实习医院至少工作、培训3年,一些专业领域要求时间更久。比如,内科住院医师必须完成长达3年的住院医师实习期,而产科、妇科的住院医师实习期则为4年。普外科住院医师实习期为5年。所有住院医师都由住院医师团队和主治医师监管指导,保证他们接受良好的培训从而获得必要的临床技能。完成住院医师培训后可以继续申请专科医师培训,美国的专科培训(fellowship)是专门为独立医学学科和外科设置的,持续时间从1-4年不等。经过如此严格及长期培训后的住院医师基础扎实,能力全面,才能在ER处理各科患者。

(四)和谐的医患关系

患者对医护人员非常尊敬,医护对待患者也非常礼貌友善。这首先与良好的医患沟通息息相关,resident(住院医师)首先检查诊治病人并交待病情,之后attending(独立行医的主治医师)会再次了解病情交代病情,还有social worker(社工)的沟通、chaplain(牧师)的人文关怀,因此整个诊疗过程都是在舒适愉快的气氛中完成。

其次医生护士的工作非常纯粹,他们为病人诊疗不用也不能考虑患者的经济问题,只管诊治,我试图了解病人收费情况,他们很惊讶,不明白为什么医生关心收费,美国医疗保险种类太多,医院收费系统太复杂,非专业的财务人员根本无法理解。经济问题由医院与保险公司协商,病人的保险不同,收费也不同。若有一定自费比例,通常手术前会要患者付清自费部分。但若是患者不缴费,财务人员也不能告知医生,患者照常进行手术。若患者达到贫困标准,则由纳税人买单。

医生在美国是社会的精英阶层,社会地位及收入都是受人尊敬的,因此患者对医师、护士是绝对信任的。当然,必要的保护也必不可少,急诊正门常规有1辆警车(至少1名警员)停靠,患者就诊的入口有两位保安。记得有一位吸毒者因狂躁不安,在病区闹事,急诊病区警铃大作,所有男医护全部赶往事发点,我们赶到时看到几个彪形大汉已经将闹事者摁倒在地,警察赶来将其四肢用手铐锁在病床上。还有一位情绪亢进的患者,两位保安始终在这位患者左右,医生问病史的时候,该患者有任何靠近医生的举动都会被保安控制。在这样的环境下,医护的安全感可想而知。我们穿着大褂在食堂就餐时,患者家属总是礼让我们,说医生总是帮助别人,应该先来,让我们非常感动。在这样多重机制的影响下,医患关系和谐发展、良性互动,为患者带来更多便捷与利益。

(五)便利的硬件设施,科学的病房设置

ER大部分的检查设备仪器可移动至患者床旁,心电图、彩超、X线均可患者在床旁完成,CT室则设立在ER内部Trauma ResuscitationCenter(创伤急救中心)旁,从病房或者复苏室出来即刻到达CT室,这样既能保障行动不便的患者完成CT检查,又能保证急危重症患者安全、快速、便捷地完成CT检查,同时对于急性脑血管病的患者完成头颅CT平扫后如未发现异常,紧接着可即刻行增强CT,CT影像资料均可立即查阅。

每个pod的病房都是围绕医护办公区的,医护办公区到每个病房的距离都在10米左右,查看病人非常方便。病房内设施配备齐全,每个病房内都配备多参数中央监护仪、多功能电动床、检查灯、中心供氧、中心吸引装置、呼吸机、除颤仪、呼叫系统以及独立卫生间等。每间病房墙上都有供医护使用的电脑系统,医护可以在病床旁即可下医嘱、开具检查、完成病历记录,电脑是封锁在墙壁上的盒子里,只有医护人员可以打开进行操作。另外在病区角落、CT室旁边都设有移动电脑工作站,医护随时随地都可以登录EPIC系统,为医护人员提供了极大的便利性。

墙面上还有挂壁式全科诊断系统,包括无水银血压计、眼底镜、检耳镜、电子体温计、储物盒等,是全科医师基本物理诊断辅助设备,具备眼底检查、耳鼻喉部检查、血压测量及快速体温测量功能。通常悬挂于诊室墙面上,方便医师取用归位,可以有效利用空间,提高效率。

ER护理站的医用气动物流传输系统的收发工作站,用于向检验科传输病人血液等检验标本以及药房向病区传输病人药品等多种传输用途,在屏幕上输入科室代码,按发送键即可将物品传输至相应科室,省去护士跑路送检标本及药房取药等过程,节省了不少人力。

每间病房内墙上都有为病人准备的呕吐袋,随用随取。监护仪后加装架子,这样就可以将监护仪挂在病床的栏杆上,方便行CT检查,非常实用的设计,国内推病人去检查的路上监护仪都是放在病床上,有坠落的可能。

这样的监护仪,体积小,携带方便,用于暂无病床,在过道内等待床位的患者。

带电子密码锁的抢救车,不同的用户可用不同的密码锁,便于查询药品及器械的去向以提高抢救药品及用品的安全性。

病房门口、走廊随处都配备的感应式手消毒器,免接触,避免了交叉感染。医疗防护用品尤其检查手套、口罩使用量较大,医护人员在接触病人时必须戴手套,如有发热病人时必须戴口罩,进入抢救室的急危重症、创伤病人都要求操作的医护人员必须穿戴护目镜、一次性手术衣等。

在院前救护员送病人入院的通道旁边,特别设置了院前救护员休息间,休息间里准备了免费咖啡、饮料、小吃、水果等,墙面上张贴了感谢院前救护员的标语以及院前送病人的各项统计数据,非常暖心。

TGH内部结构比较复杂,初到者可能很容易迷路,医院专门开发了指路APP,下载APP可以为初来者定位导航,另外,若你在医院踟蹰不前,马上会有医院工作人员上前提供帮助。

时光易逝,韶华不再,诗和远方,就在大洋彼岸一个叫坦帕的地方,是宁静海边自在飞翔的鸟儿,也是路边随风摇曳的花朵,更是那些在异国他乡充满温暖的笑容,我只是路过,那里就是远方。

研修人员:急救中心 柴守范

用户登录

还没有账号?

立即注册